19天上线网站,插件,桌面应用全家桶,一份非主流AI Coding实战报告

19天上线网站,插件,桌面应用全家桶,一份非主流AI Coding实战报告

还记得我之前发起的AI Coding邀请吗?这些天过去,项目上线了,脑子也清醒了。今天不扯情怀,不聊心路历程,咱们开诚布公,就硬核地聊聊这19天里,我用AI当“结对编程”的“队友”,是怎么把 PromptHub 这个项目从一个想法,变成一堆能跑的代码的。

这份报告,可能跟你想的**“Vibe Coding”**不太一样。这里没有魔法,全是工程、取舍,还有一堆踩坑之后才搞明白的“原来如此”。

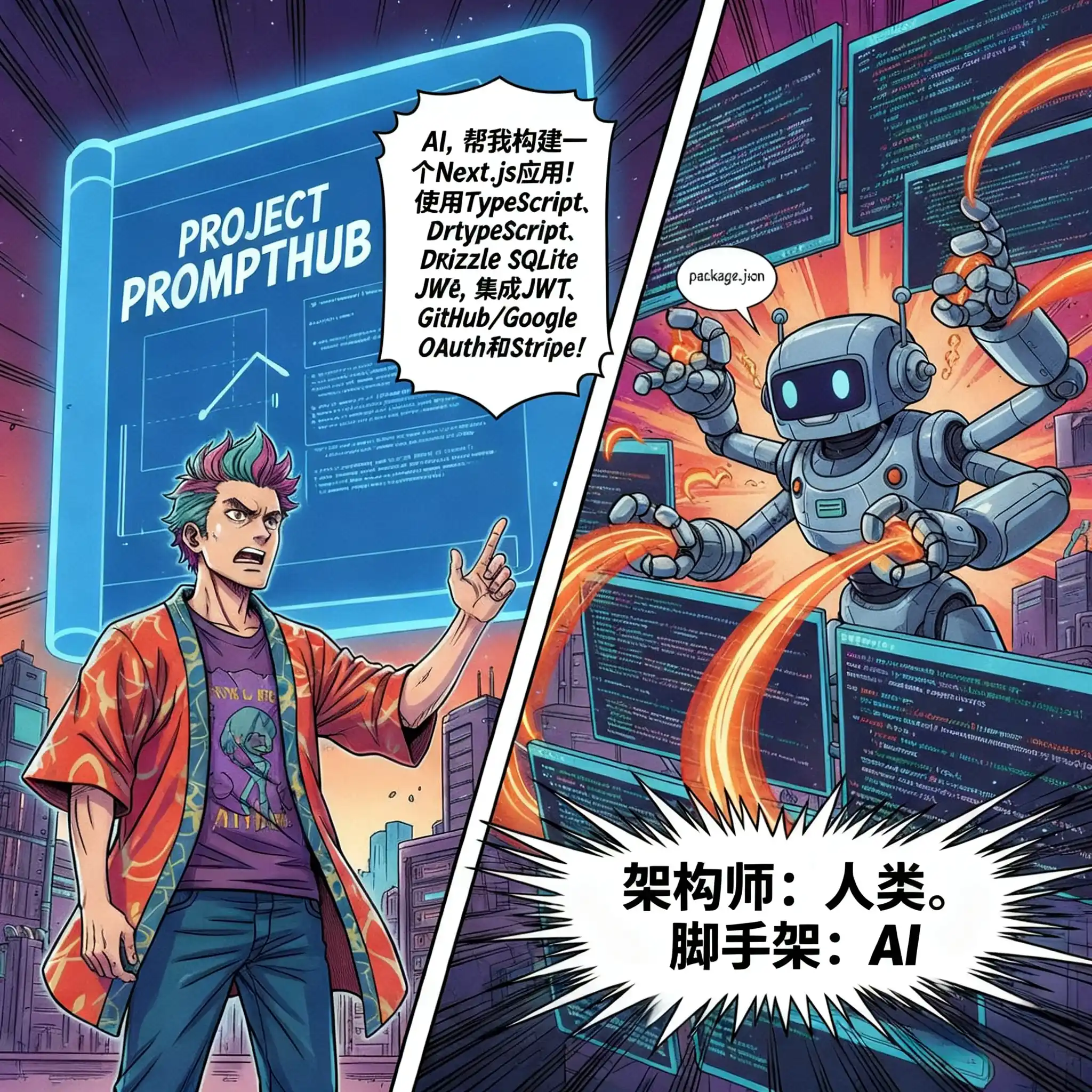

架构选型:AI当“脚手架”,我当“决策者”

一开始,我就给 PromptHub 定了个挺变态的目标:Web、Chrome插件、Electron桌面端,三端同步开发。后端用Next.js的API Route,数据库从SQLite起步,随时准备切生产环境。

这套技术栈,换以前,光是把package.json配平、各个环境的tsconfig.json搞定,就够我喝一壶的。

我的做法是,把AI当成一个超高级的脚手架生成器。我不是问它“我该用什么技术”,而是直接下命令:

“我要一个Next.js项目,用TypeScript。集成Drizzle ORM,数据库用SQLite。给我加上JWT认证,实现Google和GitHub的OAuth登录。再把Stripe的计费框架搭起来,给我留好接口。”

9月17号,AI花了大概一个下午,基于简易的多语言模板项目,给我吐出了一个基本可用的后端框架。这不是简单的代码片段,这是架构的实例化。它把那些最繁琐、最重复的“胶水代码”给干完了,让我能直接开始写核心业务。

第一个感悟:在项目启动阶段,AI最大的价值是消除“启动摩擦力”。

开发方法论:告别“Vibe Coding”,拥抱“原子任务”

网上那种“Vibe Coding”(一句话开发)的视频,看看就行了,谁信谁天真。企业级的项目开发,靠的是严谨的工程学。我摸索出的模式,我称之为**“原子任务”或者说“搭积木”**。

开发一个功能,我会把流程拆解到极致,然后开好几个AI对话窗口,并行推进:

• 窗口A(数据库专家):“根据我的需求,设计

prompts表结构,用Drizzle ORM的语法写出来。”• 窗口B(后端专家):“这是表结构,给我写出对应的增删改查API,用Next.js的API Route实现,做好权限校验。”

• 窗口C(前端专家):“这是API接口,用React和Tailwind给我写一个能调用这些接口的管理页面组件。”

这种模式的好处是:

1. 上下文隔离:每个窗口的AI都只专注于一件事,不会因为上下文过长而“精神错乱”。

2. 职责单一:代码解耦做得特别好,AI很少会写出前后端混杂的意大利面条代码。

3. 并行效率:我在等后端API写好的时候,已经可以开始构思前端组件了。

第二个感悟:别把AI当成一个无所不能的大神,把它当成一个由多个“领域专家”组成的小团队。

硬核踩坑:那些AI也救不了我的瞬间

AI Coding不是银弹。在某些领域,特别是底层和配置相关的,它犯的错比我还离谱。

1. 数据库选型:Turso vs Supabase

我一开始为了尝鲜,用了分布式的 Turso 数据库。听起来很酷,对吧?结果数据同步延迟高到离谱,用户创建一个提示词,刷新好几次都出不来。我尝试加了consistency=strong参数,屁用没有。

最后果断弃坑,换回了基于PostgreSQL的 Supabase。这个决策,AI给不了你。你必须懂数据库的一致性模型,才能明白Turso的异步特性跟我的业务场景是根本冲突的。

2. Next.js的useEffect死循环

这是个经典问题。在管理页面,接口被无限循环调用。我把代码丢给Qwen3,它给我改了半天,还是没解决。

最后还是得靠自己。我分析了useEffect的依赖项,发现里面混入了太多动态的状态,导致了连锁反应。我手动重构了它,只保留了最核心的user?.personalSpaceId作为依赖。问题解决。

然后,我把正确的解决方案喂给AI,告诉它:“以后遇到类似问题,要这样改。” 这其实是在反向训练AI,让它学习我的最佳实践。

3. Chrome插件的权限黑洞

插件开发,AI基本就是个小白。content.js死活不加载、localStorage数据不通……这些问题,AI给的答案全是错的。

最后还是老老实实去翻Chrome开发者文档,搞明白了host_permissions和scripting权限的区别,才把问题解决。

第三个感悟:AI擅长“实现”,但不擅长“决策”和“调试”。特别是在涉及底层原理、平台特性和性能瓶颈的地方,最终拍板和debug的还得是你自己。

我的模型“工具箱”

我从不迷信任何一个模型。我的策略是动态切换,把合适的工具用在合适的地方。

• 架构设计 & 复杂Bug修复:首选 Gemini 2.5 Flash。免费,而且在解决像Next.js水合错误这种疑难杂症时有奇效。

• UI/UX代码实现:Claude 4.1 是不二之选。它的CSS审美和代码实现能力是最好的,但也是最贵的,我只在关键页面用它。

• 日常CRUD和组件开发:Qwen3 Coder Plus 性价比最高,干体力活儿任劳任怨。

• 数据处理和脚本生成:在逆向Google AI Studio的API,做数据迁移时,我用了 Kilo 配合Gemini,让它分析JSON结构,自动生成Python脚本,效率极高。

总而言之,这19天的开发,与其说是“AI编程”,不如说是一场“人机协同的极限编程”。AI是那个敲代码飞快的实习生,而我,是那个需要时刻把控方向、做出关键决策、并在他搞砸时能出手救场的架构师。

这种模式下,开发者的核心价值,从“写代码”,转向了**“提问题”、“做决策”和“系统设计”**。

这可能,就是我们开发者未来的样子吧。

这是网站链接,有兴趣的可以去试试: https://prompt.hubtoday.app/

也可加我微信进群交流:justlikemaki